※本記事は2022年12月現在の内容を掲載しています

「締切はいつまで?」「実際、ホームページの補助金っていくらもらえるの?」「どうやって申請すればいいの?」「どこに申請すればいいの?」と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。

この記事を読めば、それらの疑問を解決できます。この記事では、

・「IT導入補助金」「小規模事業者持続化補助金」などの5つの補助金

・補助金の申請方法

・申請のときに気をつけておきたいポイント

について詳しく解説しています。

補助金を使ってホームページ制作費用を安く抑えたいけれども、どうすればいいかよくわからないという方はぜひ読んでみてください。

目次

ホームページにはどちらが使える?補助金と助成金の内容と違い

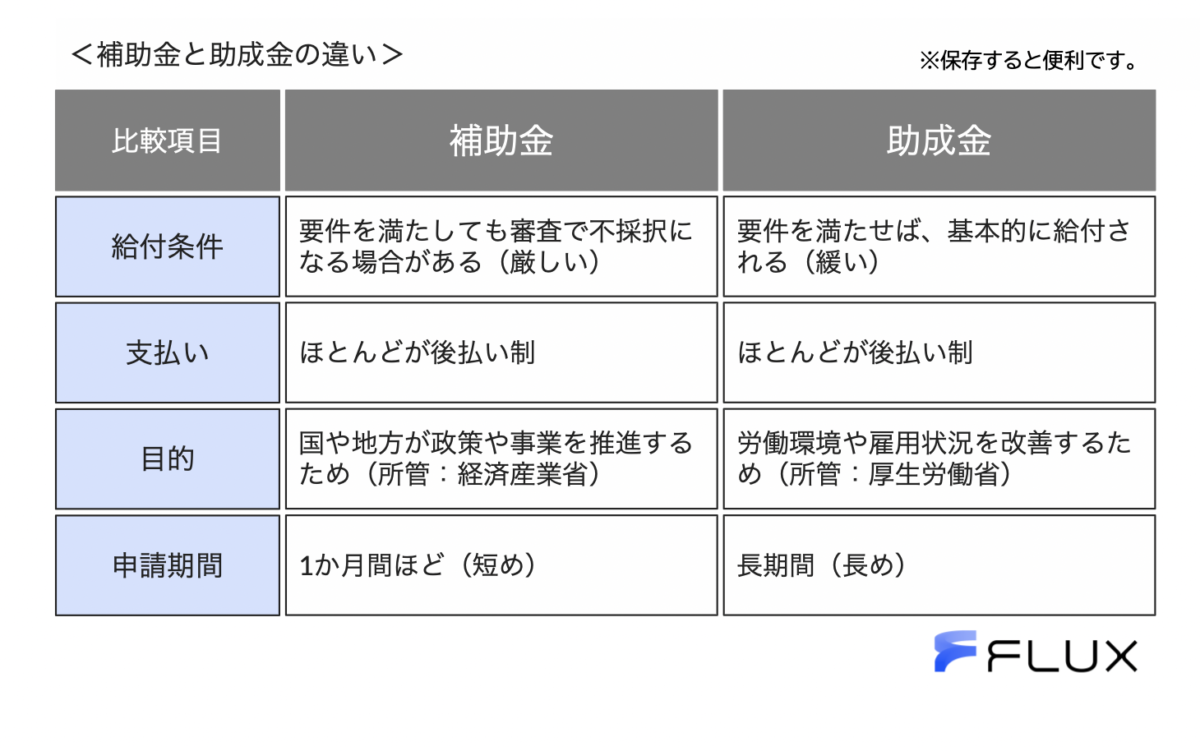

以下の表では、補助金と助成金の違いを4つの項目で比較しています。

ホームページ作成に使えるのは補助金であることが多いです。そのため、補助金の特徴をよく理解して申請の準備を進めましょう。

しかし、両者の違いはあくまで目安に過ぎず、実際には、「補助金」と「助成金」に明確な違いは存在しません。「補助金」と「助成金」は明確に定義されている言葉ではないのです。

補助金の特徴を多く含んだものが「補助金」であることが多く、助成金の特徴を多く含んだものが「助成金」なんだな、とざっくりイメージすることができれば問題ありません。(どちらかに定義できない制度はたくさん存在します。)

ホームページに使える補助金は、要件を満たしていたとしても審査に落ちて不採択になったり、申請期間が短めに設定されていたりといった制度が多くあるので、要件についてしっかりとチェックしておくことをおすすめします。

補助金と助成金の違いや補助金活用の注意点についてさらに詳しく知りたいという方はこちらからどうぞ。

サクッとわかる!ホームページに使える5つの補助金の違いは?【一覧表あり】

ホームページの補助金とは…、ホームページを制作する際に一定の条件を満たすと、もらえる補助金のことです。

ホームページに使える補助金は主に、以下の5種類に分けられます。

1. IT導入補助金

2. 小規模事業者持続化補助金

3. 事業再構築補助金

4. ものづくり補助金

5. 地方自治体の補助金

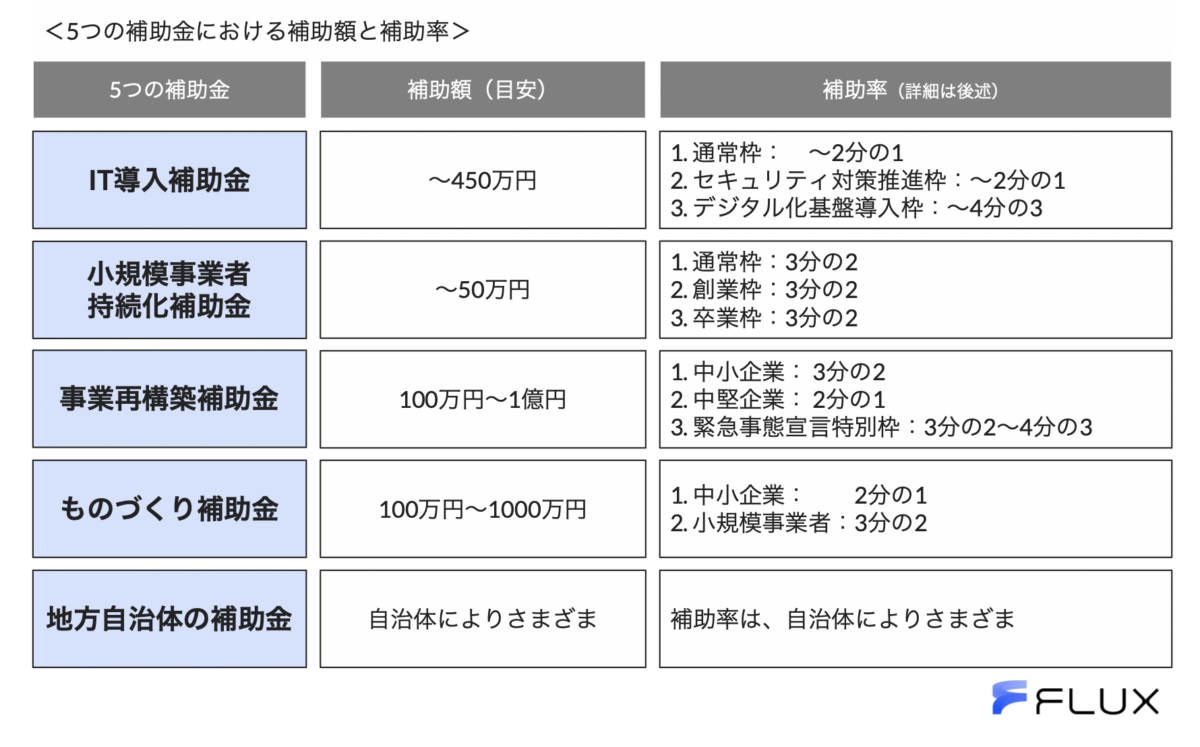

それでは、下の表を見てみましょう。

下の表には、5つの補助金の補助額と補助率が書かれています。

どの補助金がどれくらいもらえるのかイメージできたのではないでしょうか。

ここからは、さらにそれぞれの補助金について

1. 補助金の締切と詳しい説明

2. 補助金の対象になる業種

3. 補助額

4. 手続きの流れ

5. 気をつけておきたいポイント

の5つのポイントに分けて紹介します。

IT導入補助金について

1. IT導入補助金とは?

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の方がIT導入に使える補助金のことです。具体的には、ホームページの制作や、業務システムの導入費用などが補助対象になります。

IT導入補助金には、ホームページの制作や業務システムの導入などを支援するA類・B類の2つと、現在ではそれに加え、会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフトに補助対象を特化したデジタル化基盤導入枠があります。ホームページ制作には上記の3つが利用できます。

2. 補助金の対象になる業種

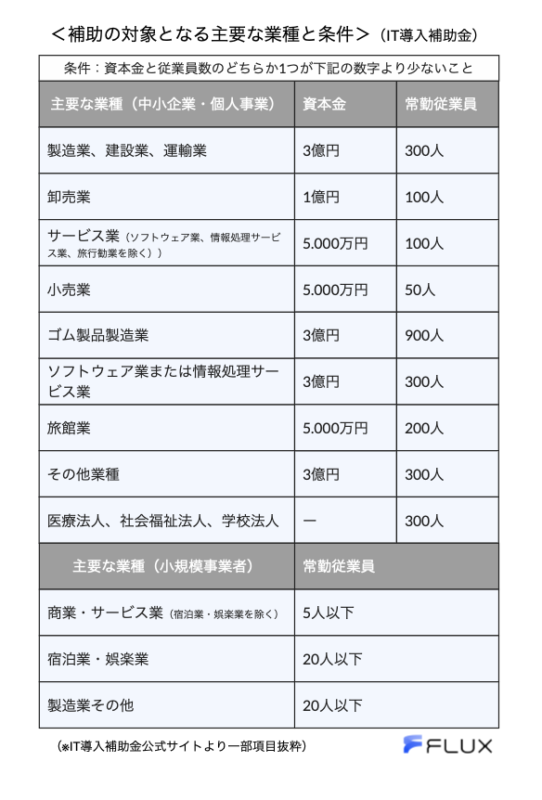

次にIT導入補助金の対象となる業種とその条件について見ていきましょう。

上記の表に記載がある通り、資本金と従業員数どちらか1つが対応した業種の右側に記載された数字より少ないことが補助の条件です。(必要に応じて画像を保存すると、申請時に便利です。)

具体的に次の例を参考にしてみてください。

(Ex)製造業A社の場合(資本金:3億5000万円、従業員数:280人)

資本金:3億5000万円→表の3億円よりも多い

常勤の従業員数:280人→表の300人よりも少ない

A社の場合、常勤の従業員数が表の製造業の条件として挙げられている300人より少ないので、補助の対象になります。

サービス業B社の場合(資本金:5500万円、従業員数:130人)

資本金:5500万円→表の5000万円より多い

常勤の従業員数:130人→表の100人より多い

B社の場合、資本金と従業員数のどちらも表のサービス業の条件として挙げられている数より多いので、補助の対象になりません。

IT補助金に関するより詳しい情報はこちらからどうぞ。

3. 補助額

IT導入補助金の補助額は以下の通りです。

<A類>補助額:30万~150万円 補助率:2分の1

<B類>補助額:150万~450万円 補助率:2分の1

<デジタル化基盤導入類型>

ITツール 補助額:5〜350万円

ハードウェア購入費(PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器など)

補助額上限:10万円 補助率:2分の1以内

ホームページを制作する場合には、A類かB類が該当します。必要経費や補助事業の内容と照らし合わせて、自社に適切な区分を選択しましょう。

さらに詳しい情報はこちらからどうぞ。

4. 気をつけておきたい2つのポイント

IT導入補助金を利用する際に気をつけておきたいポイントは以下の2つあります。

1. 交付決定の連絡が届く前に発注・支払いなどをおこなってはいけない

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

それでは詳しく見ていきましょう。

1. 交付決定の連絡が届く前に発注・支払いなどをおこなってはいけない

IT導入補助金を活用する場合、交付決定の連絡が届くまでは補助を受けたい事業の発注・契約・支払いなどを行ってはいけません。もし違反した場合は交付金を受給できないので、注意しましょう。

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

GビズIDプライムアカウントとは、補助金を電子申請する際に必要になるアカウントです。

ホームページの補助金に関わる手続きをインターネット上でおこなう場合は、必ず必要になるのでアカウントに関して確認しておきましょう。また、アカウントの取得には数週間程度かかるので、前もって準備することが大切です。

GビズIDプライムアカウントについてのより詳しい情報はこちらから参照してください。

小規模事業者持続化補助金について

この章では、小規模事業者持続化補助金に関して解説していきます。

項目を分けて紹介しているので、自分が欲しい情報からチェックしてみてください。

1. 小規模事業者持続化補助金とは?

小規模事業者持続化補助金は、日本商工会議所が運営しており、数人から十数人程度の小規模事業者を支援しています。この制度では、ホームページの制作と改良について補助金をもらうことができます。

小規模事業者持続化補助金を受け取るには、商工会議所の指導の下で、経営計画書、補助事業計画書、事業支援計画書などを作成し、審査を通過しなければなりません。(必要書類のダウンロードはこちらからどうぞ。)

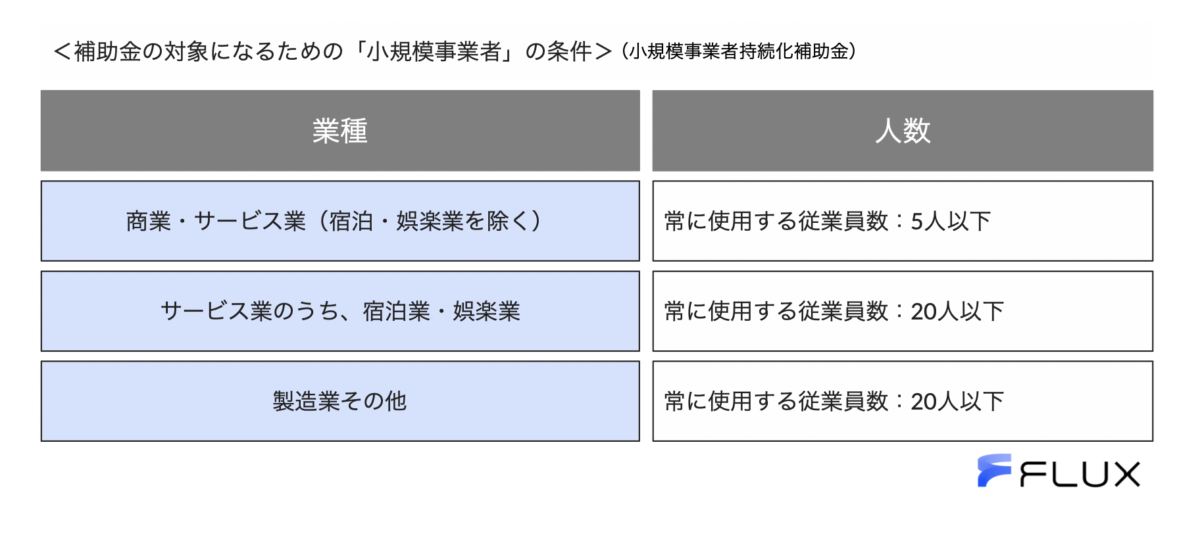

2. 補助金の対象になる業種

小規模事業者持続化補助金では、補助の対象となる業種と人数が下の表の通り設定されています。「その他」には建設業や運送業などが含まれます。

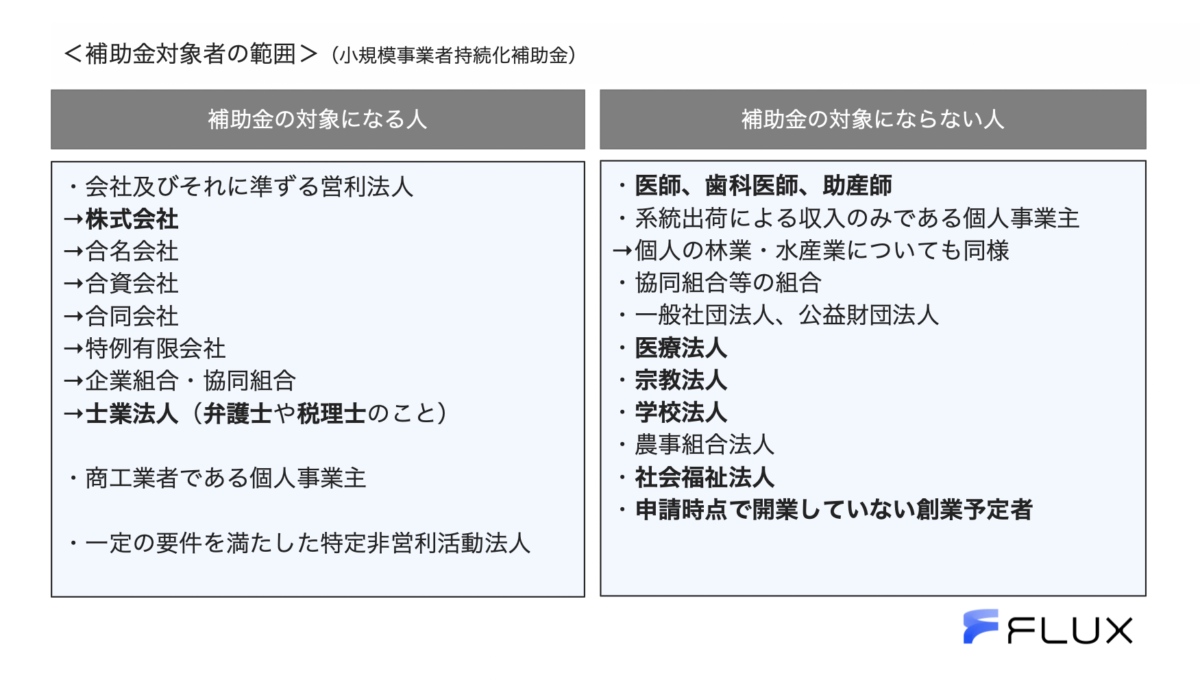

小規模事業者持続化補助金のメインの補助対象は営利法人です。そのため、特定非営利活動法人が補助金を受ける場合には、一定の要件を満たさなければなりません。

例えば、医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などは補助の対象にならないので注意が必要です。

また、申請時点で開業していない創業予定者も給付を受けられないので、新規業者の方が受給を希望する際は、税務署に開業届を提出した日よりあとに補助金を申請しましょう。

対象の範囲について、さらに詳しく知りたい方はこちらをどうぞ。表付きで説明しています。

3. 補助額

小規模事業者持続化補助金の補助額は、必要経費の3分の2、最大50万円です。

それでは実際に、次の2つの例を考えてみましょう。

1. ホームページ制作費:30万円 → 補助額:20万円

補助額は、必要経費の3分の2なので、補助額は20万円です。

2. ホームページ制作費:100万円 → 補助額:50万円

補助額の上限が50万円なので、補助額は満額50万円です。

ただし、「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を受けた小規模事業者や、2021年1月1日以降創業の事業主は支給額がさらに50万円プラスされ、上限100万円になる場合もあります。

また、この制度は複数事業主間での共同事業についても申し込みを受け付けており、その場合は連携する事業者数などに応じて50万~1,000万円まで支給されます。

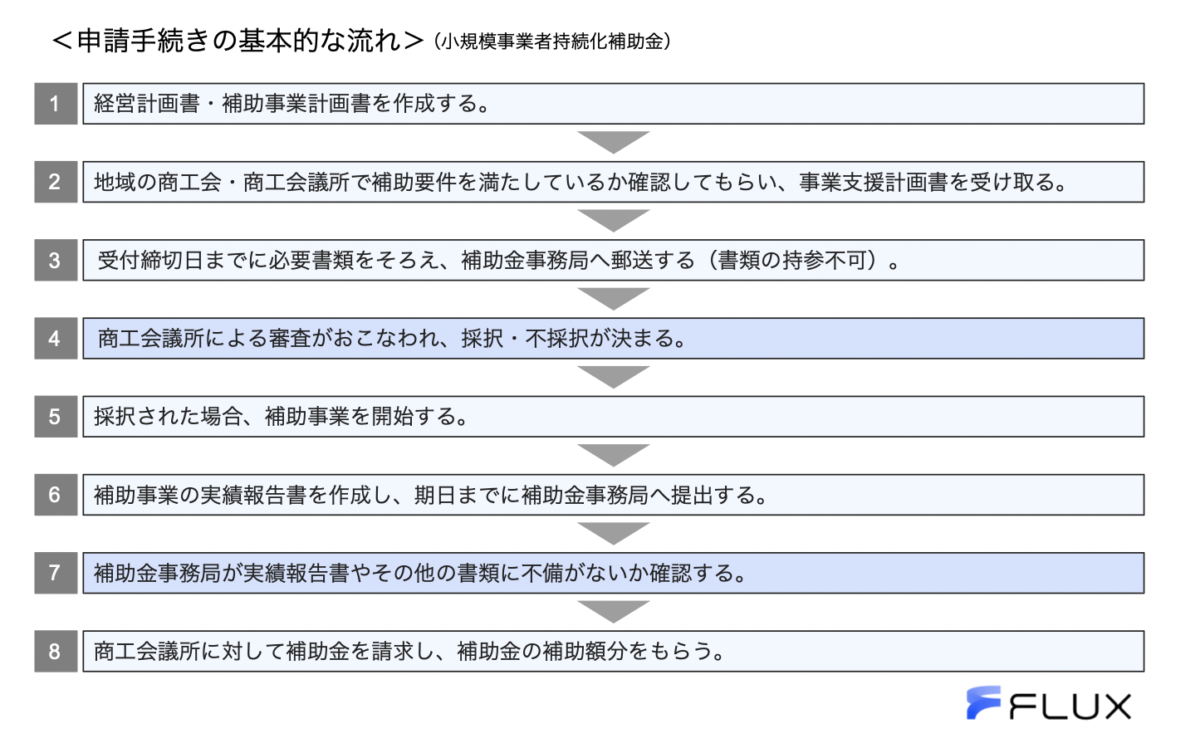

4. 手続きの基本的な流れ

申請手続きの基本的な流れは以下の通りです。薄い青色の部分は、補助金を申請する際に必要な手続きです。また、濃い青の部分は商工会議所や補助金事務局がおこなう業務になります。

5. 気をつけておきたい2つのポイント

小規模事業者持続化補助金には以下の2つの気をつけておきたいポイントがあります。

1. 医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などは補助の対象にならない

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

以下、それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. 医療法人、宗教法人、学校法人、社会福祉法人などは補助の対象にならない

上記の表を見てください。補助金の対象となるのは、株式会社をはじめとする営利法人や個人事業主、弁護士や税理士などの士業法人です。

その一方で、医師や歯科医師、助産師、医療法人、宗教法人、学校法人、申請時点で開業していない創業予定者は補助金の対象とならないので注意が必要です。

その他のさらに詳しい注意事項については、下記からご覧ください。

公募要項のPDF(小規模事業者持続化補助金)

公式ホームページ(小規模事業者持続化補助金)

公募要項を読むのがたいへん!という方は、ガイドブックがおすすめです。公募要項よりもわかりやすく情報がまとめられています。

ガイドブック(小規模事業者持続化補助金)

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

GビズIDプライムアカウントとは、補助金を電子申請する際に必要になるアカウントです。

ホームページの補助金に関わる手続きをインターネット上でおこなう場合は、必ず必要になるのでアカウントに関して確認しておきましょう。また、アカウントの取得には数週間程度かかるので、前もって準備することが大切です。

GビズIDプライムアカウントについてのより詳しい情報はこちらから参照してください。

事業再構築補助金について

この章では、事業再構築補助金について紹介しています。事業再構築補助金はコロナ禍で施工された比較的新しい補助金です。

本章で事業再構築補助金についてイメージできたら、中小企業庁が出している公式ホームページで補助金に関する最新情報のチェックもしてみましょう。

1. 事業再構築補助金とは?

中小企業がコロナ禍の経済変化に対応するためにおこなう事業再構築を支援する補助金です。

コロナ禍で厳しい状況にある中小企業、中堅企業、個人事業主、企業組合などが主な対象になります。1

2. 補助金の対象になる業種

事業再構築補助金の対象になる業種は、以下の4つの主要な申請条件を満たす企業です。

1. 売り上げが減っている

2. 事業再構築に取り組む

3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

4. 付加価値額が年率平均3%以上増えるように計画を考える

それでは詳しく見ていきましょう。

1. 売り上げが減っている

2020年4月以降の6ヶ月間のうち、どこかの3ヶ月間の合計売上額が2019年の1月〜3月または2020年1〜3月の3ヶ月間の合計売上高と比較して10%以上減少している必要があります。

2. 事業再構築に取り組む

事業再構築指針に沿った新分野展開、業態転換、業種転換をおこなう必要があります。事業再構築以外の目的で補助金を申請することはできません。

3. 認定経営革新等支援機関と事業計画を策定する

わかりやすく説明すると、支援機関の人と一緒に事業計画を練りましょうということになります。

しかし、そもそも認定経営革新等支援機関とはなんでしょうか。認定経営革新等支援機関とは中小企業を支援するための金融機関や税理士、地域の商工会議所などのことです。

再構築の事業内容を考える際にアドバイザーとして事業策定をサポートしてくれます。事業計画の内容をもとに補助金が出るかどうかが決まるため、認定機関と相談しつつ、しっかりと事業計画を考えましょう。

こちらの認定経営革新等支援機関の検索ツールを使って地域別で認定機関を見つけることができます。

4. 付加価値額が年率平均3%以上増えるような計画を考える

付加価値額とは、企業の活動により新たに生み出された価値のことです。

つまり、補助金をもらうことで付加価値が3%以上増えるような事業計画を考える必要があるということになります。こちらも認定機関と相談して、事業内容を作成しましょう。

続いて、事業再構築補助金の補助額について見ていきましょう。

3. 補助額

事業再構築補助金の補助額は、通常枠と緊急事態宣言枠で異なります。

通常枠

補助額と補助率は以下の通りです。

中小企業→補助額 100万円〜6000万円 補助率3分の2

中堅企業→補助額 100万円〜8000万円 補助率2分の1(4000万円超は3分の1)

例えば、

・中小企業Aが480万円のホームページを制作する場合

→補助額は、320万円です。(480万円の3分の2)

・中堅企業Bが1000万円のホームページを制作する場合

→補助額は、500万円です。(1000万円の2分の1)

緊急事態特別宣言枠

さらに、緊急事特別宣言枠というものがあり、令和3年1月〜6月のいずれかの月で売上額が前年または前々年に比べて30%以上減少している場合には、緊急事態宣言特別枠が適用できます。

本当に困っている事業者や企業へ向けた支援策というイメージです。

従業員数:5人以下→100万円〜500万円

従業員数:6〜20人→100万円〜1000万円

従業員数:21人以上→100万円〜1500万円

中小企業:補助率 4分の3

中堅企業:補助率 3分の2

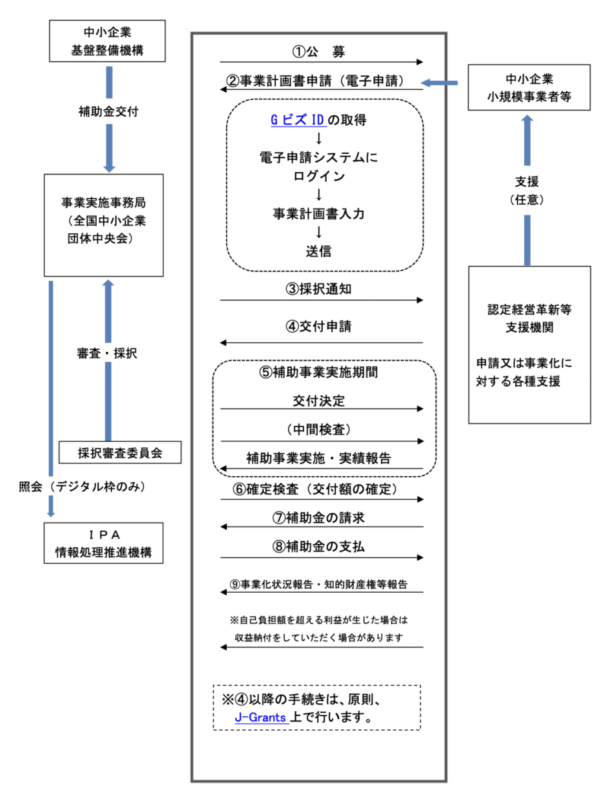

4. 申請手続きの基本的な流れ

以下は、事業最高補助金の手続きの流れです。

1. 認定支援機関と事業計画策定

2. オンラインで申請(GビズID取得が必要)

3. 審査交付決定

4. 補助事業実施(12ヶ月〜14ヶ月間)

5. 事業化状況の報告(年1回、5年間)

これらの手続きの際は、認定支援機関のサポートを受けましょう。オンライン申請時や事業化の段階でさまざまなアドバイスやサポートをしてくれます。

より詳細な情報や、申請締め切りの最新情報はこちらからどうぞ。

5. 気をつけておきたい2つのポイント

事業再構築補助金を利用する際に気をつけておきたいポイントは以下の2つあります。

1. 成長する事業者には、最大1億円支給される

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

それでは詳しく見ていきましょう。

1. 成長する事業者には、最大1億円が支給される

事業再構築補助金は、「成長する事業者や企業」へ向けて、補助金を増額する支援策を用意しています。

例えば、中堅企業への成長を目指す中小企業には、最大で1億円の補助金が支給され、また、グローバル企業への成長を目指す中堅企業にも最大1億円の給付の補助金が支給されます。

(※中堅企業は資本金10億円未満)

ただし、補助金を受給したあとに企業の十分な成長が見られなかった場合、支援を受けた金額から通常の補助額を差し引いた金額を返金しなければならないので、注意が必要です。

事業再構築補助金はYouTubeでも補助金の概要について紹介しています。

公募要項を読むのがたいへん、という方はこちらをぜひチェックしてみてください。

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

GビズIDプライムアカウントとは、補助金を電子申請する際に必要になるアカウントです。

ホームページの補助金に関わる手続きをインターネット上でおこなう場合は、必ず必要になるのでアカウントに関して確認しておきましょう。また、アカウントの取得には数週間程度かかるので、前もって準備することが大切です。

GビズIDプライムアカウントについてのより詳しい情報はこちらから参照してください。

ものづくり補助金について

1. ものづくり補助金とは?

ものづくり補助金とは、中小企業が商品やサービスを開発・向上するための設備投資を支援する補助金のことです。ホームページ制作をおこなう際にものづくり補助金を利用する場合は、一般型の「システム構築費」として計上しましょう。

2. 補助金の対象になる業種

ものづくり補助金の対象となるのは、主に中小企業や小規模事業者です。

また、財団法人や福祉法人、学校法人などは補助の対象にはならないので注意が必要です。

そして上述の対象者が、以下の3つの要件を満たす3~5年の事業計画を策定していると、補助金を受け取ることができます。

1. 付加価値額が年平均3%を超えるようにする

2. 給与支給総額が年平均1.5%を超えるようにする

3. 事業場内最低賃金を地域最低賃金+30円以上の水準にする

3. 補助額

ものづくり補助金の補助額と補助率は以下の通りです。

<中小企業> 補助率:2分の1

<小規模事業者> 補助率:3分の2

<補助額>

| 従業員数 | 補助額 |

| 5人以下 | 100〜750万円 |

| 6〜20人 | 100〜1000万円 |

| 21人以上 | 100〜1250万円 |

以上の条件に加え、補助金とは別に設備投資費として単価で50万円以上の投資が必要です。わかりやすく言い換えると、補助金とは関係なく、50万円以上の出費があるということになります。

補助金をもらうために相応の金額を投資する必要があるので、補助金の申請を考えている方は他の補助金と比べながら、慎重に検討してください。

4. 申請スケジュールと手続きの基本的な流れ

申請受付には締め切りがあるので、補助金の申請をおこなう際には締切に注意しましょう。

ものづくり補助金の申請スケジュールは以下の表の通りです。

他の注意事項やスケジュールについて、もっと詳しく知りたいという方は下記からご覧ください。

公式ホームページ(ものづくり補助金)

公募要項(ものづくり補助金)

5. 気をつけておきたい2つのポイント

ものづくり補助金を利用する際に気をつけておきたいポイントは以下の2つです。

1. 「生産性を高める」ホームページを制作すること

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

それでは、詳しく見ていきましょう。

1. 「生産性を高める」ホームページを制作すること

具体的に、企業の「生産性を高める」ホームページとは、サイト内の決済機能やお問い合わせフォームなどを搭載した高機能のホームページのことです。

そのホームページが企業の生産性の向上に直接的に影響するホームページであることが補助金給付の重要な条件なのです。補助金を申請する際は、このポイントを忘れないようにしましょう。

2. GビズIDプライムアカウントの取得が必要

GビズIDプライムアカウントとは、補助金を電子申請する際に必要になるアカウントです。

ホームページの補助金に関わる手続きをインターネット上でおこなう場合は、必ず必要になるのでアカウントに関して確認しておきましょう。また、アカウントの取得には数週間程度かかるので、前もって準備することが大切です。

GビズIDプライムアカウントについてのより詳しい情報はこちらから参照してください。

地方自治体のホームページ作成費用補助金について

地方自治体の補助金は、事業計画書などを作成しなくても申請できる場合があるので、利用しやすいのが特徴です。

その一方で、実施している自治体そのものが少ないため、小規模事業者持続化補助金やIT導入補助金と比べると支給額は少ないことが多くあります。

支給額の相場としては、数万~数十万円ほどを見積もっておくといいでしょう。支給要件などの詳細は自治体ごとに異なるため、詳しくは各自治体の情報を参考にしてください。

1. 東京都のホームページ補助金

| 自治体 | 補助金名 | 対象者 | 補助金額 |

| 足立区 | 見本市等出展助成金 | 中小企業者団体 | 上限60~75万助成経費の3分の2 |

| 江東区 | ホームページ作成費補助 | 中小企業者中小企業団体 | 上限10万円補助対象経費の2分の1 |

| 中央区 | ECサイト活用補助金 | 中小企業者 | 上限6万円補助対象経費の10分の10 |

| 新宿区 | おもてなし店舗支援事業補助金 | 飲食・小売・サービス業を営み、5年以上営業する意思を持っている中小企業者や個人事業主 | 上限10万円補助対象経費の10分の10 |

| 立川市 | 立川産品販路拡大等支援事業 | (1)工業の振興を目的とし、現に活動している団体(2)事業を営むモノづくり企業 | 上限30万(団体は60万)補助対象経費の2分の1 |

| 八王子市 | 販路拡大支援補助金 | 中小企業者もしくは小規模事業者 | 最大15万円 |

※対象者の詳細については各自治体の補助金紹介ページを参考にしてください。

また、これからホームページを作成しようと考えている方は、以下の記事で東京都にあるホームページ制作会社を紹介しているので、参考にして下さい。

2. 大阪府のホームページ補助金

| 自治体 | 補助金名 | 対象者 | 補助金額 |

| 吹田市 | 中小企業ホームページ等作成事業補助金 | 中小企業者 | 最大20万補助対象経費の2分の1以内 |

| 岸和田市 | 「がんばる岸和田」企業経営支援事業補助金 | 岸和田市内に営業所・事務所・工場等を有する事業者 | 上限50万円補助対象経費の3分の2 |

| 豊中市 | 売上アップ応援金 | 中小企業個人事業主その他法人で構成されたグループ・団体・実行委員会 | 上限30万~50万補助対象経費の10分の10 |

※対象者の詳細については各自治体の補助金紹介ページを参考にしてください。

また、ホームページ制作会社へ依頼したいとお考えの方は以下の記事を参考にして下さい。大阪にあるホームページ制作会社を特徴別に紹介しています。

3. 福岡県のホームページ補助金

| 自治体 | 補助金名 | 対象者 | 補助額 | 補助率 |

| 福岡県 | 小規模事業者販路開拓応援補助金 | 国の小規模事業者持続化補助金<一般型>における第8回公募、第9回公募、第10回公募、第11回公募のうち、いずれかの採択され、額の確定を受けた小規模事業者 | 通常枠:62,500円 | 国補助金の対象経費として認められた経費の12分の1 |

あると便利!地方自治体の補助金・助成金検索サイト3選

どこの地方自治体にどんな補助金・助成金があるのか調べる際には、下記の検索サイトを活用すると便利です。これらのサイトで制度の有無や簡単な概要を確認した後、自治体のHPを見たり、対応部署に実際に連絡してみたりするといいでしょう。

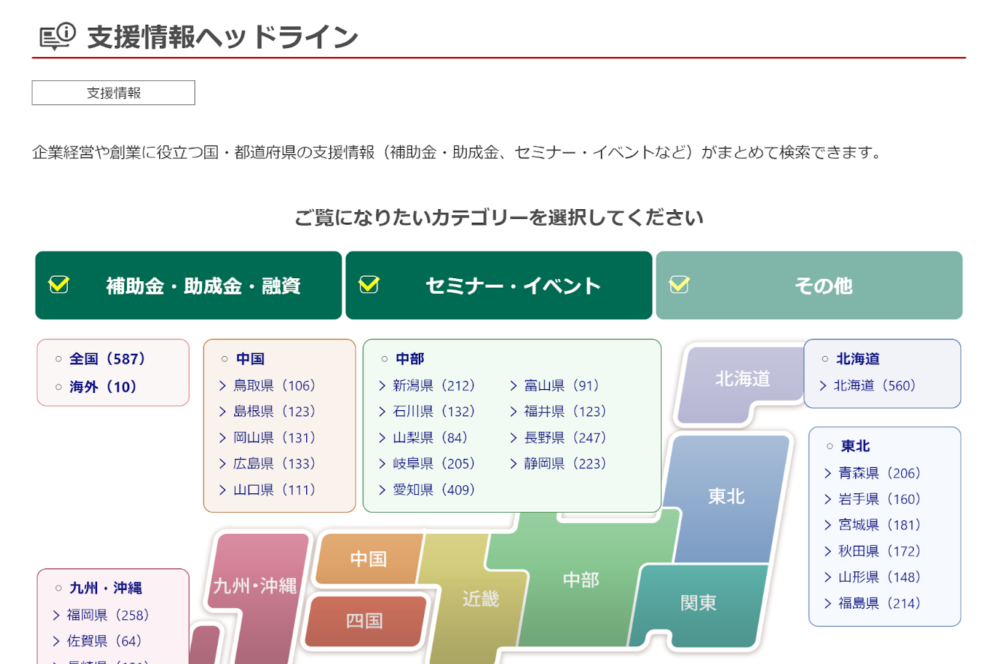

1. J-Net21|キーワード別で検索できる!

J-Net21は、中小企業を支援することを目的としたホームページで、中小企業基盤整備機構が運営しています。補助金等の情報だけではなく、中小企業にとって有用で多彩な情報が掲載されているのが特徴です。

「支援情報ヘッドライン」にアクセスし、「地域」「種類」「分野」の3つの項目を選択することで、目当ての制度を検索できます。

2. ミラサポplus|見やすいから欲しい情報に簡単アクセス!

ミラサポplusは、経済産業省(中小企業庁)が運営する中小企業向け補助金・総合支援サイトです。ミラサポplusはサイト構成が分かりやすく、トップ画面からすぐに支援制度の検索ページや、「よく見られている補助金・給付金」の情報ページにアクセスできます。

サポート可能な支援者や支援機関を探すこともできるなど、事業について困りごとがあるときにも有用なサイトです。

3. みんなの助成金|専門家の厳選した補助金が見つかる!

みんなの助成金は、行政書士や社労士、税理士、弁護士などのプロが厳選した補助金制度を紹介しているホームページです。

補助金制度には多くの種類があるため、支給条件を一つひとつ調べるのはとてもたいへんですよね。

このページを訪れた人の中には「補助金は、種類が多くて情報も複雑だから、ホームページに使える補助金だけ手っ取り早く知りたい」という方もいるのではないでしょうか。

みんなの助成金ではそんな悩みを解決すべく、「本当に使える助成金」をコンセプトに、一般の中小企業が利用しやすい制度を厳選して掲載しています。ただし、利用には月額1,000円の会費が必要なのでご注意ください。

ホームページ制作にかかる主な相場感

ホームページ制作の費用感は、サイトのジャンルや規模によっても大きく異なります。今回は一般的なコーポレートサイトやサービスページをベースとして、大体の相場感をご紹介していきます。

制作費用が高い企業と安い企業がある理由

「A社とB社にホームページ制作の依頼をしたら、見積もり金額がピンキリで全然違って、驚いた!」という経験をしたことがある方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。

そもそもなぜ、制作会社毎に見積もりに差が出るのでしょうか?もちろん、一概には言えませんが、一つの判断軸として、見積もりの出し方に違いがあることが関係しています。

以下に制作費用が高い企業、安い企業がある理由をそれぞれまとめました。

製作費用が高い理由

人日単位で見積もりを算出するため制作費用は高くなります。費用感こそ高くなりがちですが、必要なリソースを考慮した上で、見積もりを算出しているため、ホームページ全体のクオリティは一般的に高くなる傾向にあります。

制作費用とクオリティは必ずしも相関関係にあるとは言えませんが、一つの判断軸として覚えておくといいでしょう。

制作費用が低い理由

ページ単位で見積もりを算出されるため制作費用は低くなります。注意点としては、費用が安い≒良心的な制作会社とは言えないということです。

一般的に、ページ単位での見積もりを算出する制作会社は、不必要にページを増やそうとする場合や、ページ毎のクオリティが落ちやすい場合があります。

費用が安価に済む一方で、満足度の低い仕上がりになりやすい見積もりの出し方だと覚えておきましょう。

制作にかかる費用の内訳

ホームページは基本的に分業して制作していきます。一般的に必要となる職種と規模や目的に応じて必要となる職種があります。ここでは、各職種の主な役割をご紹介していきます。

一般的な職種

- ディレクター

→ディレクターは、Webサイト制作全体の指揮を取り、クライアントを含めた関係者へのディレクションを行うのが主な役割です。 - デザイナー

→デザイナーは、Webサイトのデザインを制作するのが主な役割です。 - フロントエンドエンジニア

→フロントエンドエンジニアは、HTML、CSS、JavaScriptといった技術を利用し、Webブラウザ側(クライアント側)を実装するのが主な役割です。 - サーバーサイドエンジニア

→サーバーサイドエンジニアは、フロントエンドからのリクエストに対し、適切なレスポンスを返すためのロジックを実装するのが主な役割です。

規模に応じて必要となる職種

- アートディレクター

→アートディレクターとは、クライアントからの要望に対する、ビジュアルデザイン全般を統括するのが主な役割です。 - クリエイティブディレクター

→クリエイティブディレクターとは、Webサイトの要件が膨大な場合に、企画から制作過程までの幅広い業務全般を統括するのが主な役割です。 - フォトグラファー

→フォトグラファーは、ホームページの目的やコンセプトに沿った写真を新たに撮影したり、選定するのが主な役割です。 - コピーライター

→コピーライターは、ミッション・ビジョン・バリューといったコーポレートアイデンティティを含めた、メッセージのワーディングを考えるのが主な役割です。

目的別の制作費

ホームページ制作にかかる費用は、ピンキリです。今回は、外部の制作会社にヒアリングし、一般的な企業のホームページ(コーポレートサイト)を作成するケースを前提に、制作費の相場を記載しておりますので、参考にしてみてください。

<50〜150万円>

制作費としては、かなり安価な金額帯と言えます。金額を安価に抑えるため、ホームページの作成仕方としては、ウェブサイト制作ツールの既存テンプレートに用いて、開発することが多くなります。そのため、オリジナリティがあるWebサイトの制作などは難しいと言えるでしょう。

<150万円〜500万円>

制作会社に依頼した場合、この金額感に収まることが一番多いと言えるでしょう。ホームページの作成仕方としては、クライアントからのヒアリングベースで、0から作成する形が一般的です。

Webサイト毎の特徴を踏まえた上で、デザインやコーディングをしていくため、一定のオリジナリティやクオリティがある成果物を制作することができると言えます。

<500万円以上>

ホームページ・リニューアルや趣向を凝らしたホームページを新規作成しようとした場合、制作費は500万円以上かかってくるでしょう。この規模の制作になると、制作期間も半年前後かかります。

ただ、マテリアルとしてのホームページを作成するだけではなく、コーポレートブランディングの観点も0から一緒に考えたり、他にはないオリジナリティのあるWebサイトを制作することができます。

ホームページ開設に発生する費用

ホームページを公開するには、サーバーやドメインといったものが必要です。それぞれ、どれくらいの費用がかかるかを紹介します。

サーバー

ホームページを公開するためには、サーバーが必要となります。サーバーとは、簡単に言えば、データを保管場所のことです。以下におすすめのレンタルサーバーをいくつか紹介します。

| エックスサーバー | ConohaWing | ロリポップ | ミックスホスト | |

| 初期費用 | 3,300円 | 0円 | 1,650円 | 0円 |

| 月額費用 | 1,100円~ | 931円~ | 550円~ | 1078円~ |

| サイトの表示速度 | ◎ | ◎ | ◯ | ◯ |

| 無料常時SSL化 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |

| バックアップと復元 | 0円 | 0円 | 有料 | 0円 |

ドメイン

ホームページを公開するためには、サーバー以外にもドメインが必要となります。ドメインとは、簡単に言えば、インターネット上でのWebサイトの住所のことです。

一般的にURLは、ホスト名とドメイン名の組み合わせでできており、ドメインがなくては、ホームページを公開することができません。以下におすすめのドメインをいくつか紹介します。

| .com | .jp | .co.jp | .net | |

| 平均金額 | 1,408円 | 1,628円 | 4,158円 | 1,628円 |

| 特徴 | 商用サービスや企業向け | 日本を意味 | 日本国内で登記を行っている会社向け | ネットワークに関するサービス向け |

管理費

ホームページは制作費の他に、管理費がかかります。上記で、ご紹介したサーバー・ドメイン以外にも、SSL費・コンテンツ更新費・監視/障害対応費用・CMSなどの更新/メンテナンス費用などが発生することがあります。

そして、ホームページを制作する上でポイントとなるのは、予めどういった費用がどれくらい発生するのかを把握しておくことです。

例えば、サーバー・ドメイン・SSLに関しては、ホームページを存続する上で、必ず発生しますが、コンテンツ更新費や監視/障害対応費用などは、制作会社に一定回数までは対応してもらうか、発生ベースで発注して対応してもらうかなど違いがあります。

自分たちのホームページの特徴を踏まえた上で、どういった管理をしていくべきかを事前に明確にしておくといいでしょう。

これまでに補助金や助成金について説明してきましたが、それら以外にもホームページ維持費を安く抑えるコツがあります。

例として、サイトを構成するうえで必要なサーバー費用やドメイン費用を安くすることやコンテンツ修正を依頼することで良質なホームぺージを維持しつつ更新を続けることができます。以下の記事で詳しく紹介していますので、併せてご覧ください。

まとめ

ホームページ制作にあたっては、主に「小規模事業者持続化補助金」「事業再構築補助金」「IT導入補助金」「ものづくり補助金」のほか、地方自治体の提供する補助金制度が利用できます。

それぞれ応募要件や支給額、適用できる事業などが異なるため、応募の際は入念に資料を確認し、自社に適した補助金・助成金制度を吟味しましょう。

本記事を参考に、便利な支援制度を活用して魅力的なホームページの制作に役立ててください。