「どうして建設業にホームページが必要なのか知りたい」「かっこよくて、おしゃれなホームページを作りたい」という方は多いのではないでしょうか。

この記事では、

・【必見】建設業にホームページが必要な3つの理由

・参考にしたい!かっこいい建設業のホームページ事例7選

・建設業のホームページに掲載すべき9つの項目

について紹介しています。

他にも、「ホームページでやりがちな3つのNGポイント」や「あわせて知りたい!ホームページ以外の3つの集客方法」についても紹介しているので、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

【必見】建設業にホームページが必要な3つの理由

スマホが普及した現在、受注を依頼したいほとんどのユーザーがインターネットを使って、建設業者を調べます。そのため、ホームページがあれば、よりたくさんのユーザーに見てもらうことができるのです。

それでは、実際に必要な3つの理由について見ていきましょう。

1. 社会的な信用を示すため

ホームページがあれば、インターネット検索で名前が出てくるので、企業が信用を獲得できます。意外と忘れられがちですが、とても重要なメリットです。

例えば、インターネットで気になる企業を調べたとき、ホームページが出てこなかったら、多くの人が不安に感じると思います。インターネットでの検索が定着した現在、建設会社がホームページを持っているだけで大きな信頼獲得につながります。

2. 受注を獲得するため

ホームページは、会社の情報や雰囲気をホームページを見ている人に伝えるのに最適です。例えば、ホームページに施工事例を載せれば、読者は工事の様子について知ることができるので、会社の安心・信頼アップにつながります。

ホームページで会社の信頼を獲得し、受注につなげられるのも、ホームページが必要な理由の1つです。

3. たくさんの人に知ってもらうため

ユーザーからの受注依頼を増やすには、まず会社のことを知ってもらう必要があります。ホームページは24時間アクセスできるので、土日や深夜、訪れたユーザーにいつでも自社のことを知ってもらえます。

例えば、「建設工事を依頼したい!」というユーザーがインターネットで建設工事について検索したときに、ホームページがなかったら、自社のことを知ってもらえません。

多くの人に知ってもらうためにも、ホームページは必要です。

参考にしたい!かっこいい建設業のホームページ事例7選

この章では、参考にしたい!かっこいい建設業のホームページ事例を7選、紹介します。建設業に関わるさまざまな企業のホームページを紹介しているので、「自社に似た業務内容の企業がどんなホームページを持っているかを知りたい」という方はぜひ参考にしてください。

1. 株式会社丸徳鉄工

株式会社丸徳鉄工は、岐阜県で水門や橋梁などの施工・管理をおこなうインフラメーカーです。同社のホームページは、全体的に落ち着いた印象を与えているとともに、デザイン性の高い点も大きな魅力です。

企業の歴史や自社ならでは強みをトップページに打ち出し、実績が豊富である企業だということがひと目でわかります。実績紹介のページでは、今まで手掛けてきた施工事例が写真付きで丁寧に紹介されており、ホームページを見る人に安心感を与えています。

2. 七浦建設株式会社

七浦建設株式会社は、栃木県に本社を置く土木・建築会社です。創業110年という歴史を誇る老舗企業でありながら、斬新かつスタイリッシュなデザインが訪問者の目を引き付けます。また、ホームページが動きのあるデザインでまとめられているのも特徴的です。

トップページと固定されたヘッダーメニューには、それぞれ事業案内や施工事例のリンクが張られており、必要な情報へ素早くアクセスできるような工夫が施されています。

3. 山創株式会社

山創株式会社は、岐阜県で土木工事や内装工事などを営む企業です。輻射熱を大幅にカットする施工技術を提供している会社だということが、トップページからしっかりと伝わってきます。

図解を用いた解説や工法の特徴など、わかりやすい解説が掲載されており、見る人が興味を持って読み進められるのもポイントです。

施工事例のページでは、作業風景やお客様の声も掲載されているなど、自社ならではの強みをアピールしながら、信頼の獲得につながるサイトになっています。

4. 株式会社万建設興業

株式会社万建設興業は、栃木県で建設業や不動産業を営む企業です。ホームページを訪れて一番に流れる美しいムービーは、事業のスタートが木工所であったことを連想させるものになっています。また、カテゴリ別でフォントを使い分けるなど、細部にまでこだわりが感じられます。

事業内容と施工実績は、それぞれ居宅・大型建築・システム建築などにわけて格納されていて、閲覧者のニーズに合わせた情報へ素早くたどり着けるよう設計されたホームページです。

5. 株式会社ケイミックス

株式会社ケイミックスは、河川や下水道などのインフラ管理や建物のメンテナンス事業を展開している企業です。企業ロゴをそのままスクリーンに見立て、都市開発をイメージしたムービーを映し出すことで、ホームページを見る人に事業内容をうまく伝えることができています。

上部に設置されたタブにカーソルを合わせるとカテゴリがサムネイルで表示されたり、直観的に必要な情報を見つけやすくなっていたりと、ホームページを見る人が使いやすいように配慮されているのも良いポイントです。

6. 株式会社喜信

株式会社喜信は、福岡県にある※エクステリアを設計・施工する企業です。癒しを象徴するグリーンを基調としたデザインが安心感を与えるトップページです。(※エクステリアとは、家の外側の装飾全般のこと。例えば、ガレージや塀、植栽など。)

施工事例やカテゴリなどがわかりやすく掲載されているだけでなく、顔写真付きのスタッフ紹介ページを用意するなど、高い信頼度が得られる内容になっています。SNSでの情報発信にも力を入れていて、幅広い層へ積極的にアピールする姿勢がうかがえます。

7. 鹿島建設株式会社

鹿島建設株式会社は東京都港区に本社を置く建設会社で、土木工事をはじめとして建設工事全般を受託しています。「100年を作る会社」という印象的なキャッチフレーズを掲げており、トップページからは信頼感が伝わります。

また、過去の施工事例や強みとしているサービスについて、画像を使いながら、ホームページ内でカテゴリー別に紹介しているので、依頼を検討している人に有効に情報を伝えることができています。

ページ上部に設置されているメニューバーやサイト内検索機能により、ホームページを見る人が知りたい情報を見つけやすくする工夫もされています。

以上、参考にしたい!かっこいい建設業のホームページ事例7選を紹介しました。「ここで紹介されている以外にも、もっとたくさんのホームページを参考にしたい」という方は、 URAGAWA をチェックしてみてはいかがでしょう。

URAGAWA は、さまざまな企業のホームページを集めて紹介しているサイトで、建設業のホームページ事例もたくさんあります。

URAGAWAにあるホームページは「どこの制作会社で作られたのか」が簡単にわかるようになっています。そのため、ホームページ制作会社に依頼してサイトを作ろうと思っている人にはおすすめのギャラリーサイトです。

また、特集ページではホームページ制作のウラガワを見ることができます。どのような過程で設計されているのかがわかるのも魅力です。

おすすめ建設業向けのホームページ制作会社5選

この章では、建設業向けのホームページ制作会社を紹介します。「制作会社に依頼してホームページを作成したい」という方はぜひチェックしてみてください。

1. BRANU株式会社

BRANU株式会社は建設業を中心に、約5,000件のホームページ制作実績を誇る制作会社です。実際に制作実績を見ても、写真を豊富に使用した制作が目立ち、建設業が施工事例や自社の強みを適切にアピールすることができるでしょう。

また、制作後のサポートが充実しているので、初めてホームページを作成する方でも安心です。初期費用は0円から作成可能です。費用の詳細については実際にお問合せください。

2. 株式会社D-GRIP SYSTEM

株式会社D-GRIP SYSTEMは、東京都新宿区で事業を営むホームページ制作会社です。建設業界のホームページ制作を得意としており、その制作実績は1,000件以上となります。また、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットなど、さまざまなデバイスからの閲覧に最適化したホームページを作成できるのも当制作会社の特徴のひとつです。

3. 株式会社リアライズ

株式会社リアライズは、ホームページからの集客を充実させるために不可欠なSEO対策を強みとしている制作会社です。建設業のホームページ制作実績も豊富で、特に集客に悩みを抱えている人は一度、当制作会社の制作実績等を見てみるといいかもしれません。

4. webcoco

株式会社Web cocoは、工務店系を専門にした愛媛県のホームページ制作会社です。愛媛県に本社を構える同社ですが、日本全国多くの会社のホームページ制作実績があります。

大手に勝てる「集客できるホームページ」の提供を掲げており、Web cocoで培った独自のノウハウで建設・工務店のホームページ制作をサポートします。

5. 株式会社TITUN

株式会社TITUNは、工務店・不動産会社を専門にした東京都新宿区のホームページ制作会社です。

ただ、ホームページを制作するだけではなく、最終的なホームページの「利益拡大」まで目標を設定し、総合的なサポートを展開してくれます。

同社には、工務店・不動産取引の経験者が在籍しており、住宅建設や工務店の抱える悩みを理解した円滑なコミュニケーションができる点も大きな魅力の1つです。

建設業のホームページに掲載すべき9つの項目

先ほど、建設業のかっこいいホームページ事例を7つ紹介しましたが、実際にホームページを作成する場合には、どのような情報を掲載すればいいのでしょうか。

この章では、ホームページ作成サービスFLUX siteflowで作成したホームページ事例を参考にしながら、画像つきで紹介しています。「どんな項目を掲載すればいいのか、文字で紹介されるだけではよくわからない」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

1. 会社紹介

きちんとした会社であることを伝え、最低限の信頼を獲得するためにも必ず記載しましょう。具体的には、会社名・資本金・社員数・主要取引先・設立年月日・代表者名・住所・電話番号・メールアドレス・事業内容などを含みます。項目が多い場合は表を作成するなど、見やすくする工夫も必要です。

こうした会社の基本情報だけでなく、最近では会社紹介用の動画を制作する企業も増えてきています。施工現場の様子を動画で紹介すれば、文章だけを掲載するよりも効果的に現場の雰囲気を理解してもらいやすくなるでしょう。

2. 施工事例紹介

過去の施工内容を紹介する重要なコンテンツです。完成後の写真だけでなく、ビフォーアフターをセットで掲載します。

できれば工程ごとの写真に作業内容を説明する注釈文を付け、工期も記載すると、お客さんは工事の様子やスケジュールをより具体的にイメージできるので、お客さんの印象アップにつながります。

写真を撮る際は、同じ角度から撮るようにしましょう。別の角度から撮影すると、変化がわかりづらく、工事で何が良くなったのかうまく伝わらなくなってしまいます。

施工事例は多いほどお客さんの信頼につながりやすいので、一度ページを作成して終わりでなく、定期的に更新していくとよいでしょう。

制作会社にホームページの制作を依頼する場合は、Webデザインの専門知識がない人でも更新できるようにホームページを設計してもらうと、作った後も簡単に更新を続けることができます。

また、施工事例を写真付きで掲載するときには、トラブルを避けるためにも、事前にお客さんの承諾を得てからにしましょう。

3. 自社の強みや特徴

お客様は複数の会社を比較して、最も条件に合うところを選ぶため、他社にはない特徴や自社ならではの強みを知ってもらう必要があります。

企業理念や施工のこだわり、アフターサービスなど、自社に依頼することのメリットをひとつでも多く記載しましょう。

例えば、自社が得意としている建築のイメージ等について、できるだけ画像や動画を多く使い紹介することが考えられます。また、信頼感をアピールするために、仕事中の風景や職人の人物紹介を掲載することも効果的でしょう。

4. 代表者の挨拶

代表者の挨拶を掲載することで、「どんな人がどのような理念で経営しているのか」を知ってもらえます。特に企業の経営者は、依頼先企業の代表者挨拶に目を通す傾向があり、「ビジョンに共感できる」ことを理由に依頼するケースも少なくありません。

建設会社は素材や技術で他社との違いを出しにくい場合もあるので、人間性の観点から信頼感をアピールすることが大切です。

実績を数値で説明することも必要ですが、代表者の人格や想いを伝えることで、より親近感を持ってもらいやすくなります。文章で説明するだけでなく、顔写真も用意したほうが、お客さんの信頼を得やすいでしょう。

5. サービス内容

どんなサービスを提供しているのかを紹介するページです。建設の工程は、工事前の調査・診断から建築プランの提案、見積もりの提案、実際の工事、工事後の点検まで多岐にわたります。

工事の流れを具体的に説明している企業は、そうでない企業に比べて、お客様に安心感を持ってもらいやすくなります。

また、工事後のアフターサービスの内容も、お客様が重視するポイントです。どのような保証を設けているのか、期間はどのくらいかといったことも一緒に記載すると良いでしょう。

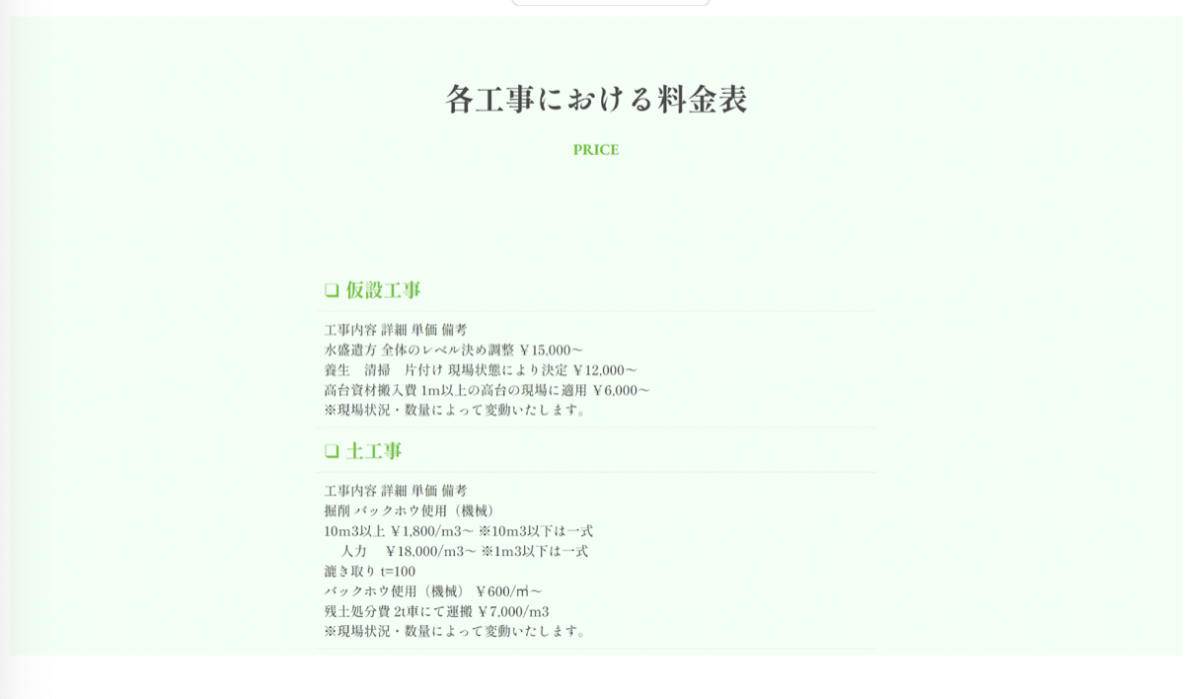

6. 料金説明

建設業の工事単価は、使用する材料や延床面積によって変わってきます。それらがひと目でわかるよう、料金表を活用しましょう。

工事内容を規模や工事場所といった具合に区別し、それぞれで料金を設定しておくと、お客様としても必要な費用がイメージしやすくなります。

実際に依頼を受けてからでないと、正確な見積もりができないこともあると思いますが、事前に費用の見当がついたほうが、問い合わせのハードルが低くなりますし、見積もり後のキャンセル低減にもつながるため、モデルケースなども紹介するとより親切です。

7. 見積もり相談

見積もり相談用のページを設置しておくと、単に問い合わせフォームだけを設けているケースよりも、依頼の心理的ハードルが低くなります。具体的には、依頼から見積もりが出るまでの手順や期間、見積書の有効期限などを記載しましょう。

8. お問い合わせフォーム

会社に興味を持ってくれたお客様がページから直接連絡を入れられるように、必ず問い合わせフォームを設置しましょう。

電話やメールから問い合わせを受け付けることも可能ですが、中には電話をかけるのが苦手、もしくは忙しくて営業時間内にかけられないという人もいますし、メールソフトを開いてアドレスをいちいち入力するのが面倒に感じる人もいます。

「建設工事を依頼したい気持ちはあるけれども、メールを開いてアドレスをいちいち入力するのは面倒だ。」と感じる人は意外にも多いです。お客さんが気軽に問い合わせできるよう、専用のフォームを設置したほうが親切でしょう。

また、問い合わせフォームの設置場所も重要です。ホームページに訪問したお客様は、まずは会社紹介や料金、実績などから閲覧し、「この会社に頼みたい」となってから問い合わせを考えるため、あまりページの上部に配置しても意味がありません。

専用の問い合わせページを設けても構いませんが、そこからしか問い合わせができないと、ほかのページからわざわざ移動する手間が生じるので、各ページの下部に配置することをおすすめします。

9. 採用情報

ホームページを見るのは、工事の依頼を考えるお客さんだけではありません。そのほかに建設関係の仕事を探している人も会社のホームページをチェックします。

ホームページに採用情報を載せれば、会社の理念や事業に共感してくれた自社に適した人材を募集できる場所になります。

社員インタビューを通じて具体的な仕事内容や1日の流れ、やりがいに感じていることなどを紹介すると、会社の雰囲気を伝えることができるので、より多くの人材に興味を持ってもらうことができます。

建設業のホームページでやりがちな3つのNGポイント

この章では、建設業のホームページでやりがちな3つのNGポイントを紹介します。

ホームページを見ている人に自社の安心感や信頼感をうまく伝えられないと、工事の依頼獲得につなげるのが難しくなってしまいます。

「せっかくホームページを作ったのに、全然効果が上がらない…」なんてことになりかねません。「お金を出すんだったら、失敗したくない!」という方はぜひ最後まで読んでみてください。

1. 施工事例が少なくイメージが湧きづらい

施工事例の紹介が少ないと、依頼を考えている人が工事の様子を具体的にイメージできないので、集客や発注につながりにくくなってしまいます。

施工事例をいくつか紹介し、さらに写真つきで掲載すると、依頼を考えている人に大きな安心感を与えることができます。

また、写真を掲載することで、自社の技術の高さを見ている人に伝えられるので、お客さんの信頼感を高めるチャンスになるのです。

2. 自社の強みがわかりづらい

お客さんに選ばれるためには、自社の強みや魅力をしっかりとお客さんに伝えなければなりません。意外にも、会社の強みや魅力がうまく伝えられずにホームページからの集客がうまくいかないというケースは多くあります。

まずは、自社の強みや魅力を、初めてホームページを見た人でもカンタンに理解できるようにわかりやすく言葉にしてみましょう。

自社の強みや魅力が正しく伝わって初めて、工事の依頼につながります。実際、ホームページからの集客に成功している建設会社は、強みや魅力がすぐに伝わるホームページが多いです。

建設業の顧客は、住宅の建築や基礎工事、外構工事や造成工事といった、大規模な仕事を依頼するため、依頼先の技術力や信頼性を厳しくチェックします。つまり、多数の企業の中から選ばれるためには、自社の強みや専門性、実績を積極的にアピールしていかなければなりません。

3. ユーザーへの配慮が足りない

ユーザーにとって見やすく、使いやすいホームページでなければユーザーは離れてしまいます。それゆえ、ホームページを作成する際にはユーザーへの配慮が不可欠なのです。

ユーザーファーストを意識してホームページを作成しようとした場合、「UI・UX」という概念が重要です。それでは簡単に、「UI・UX」についてみていきましょう。

まず、UIとは「ユーザーインターフェース」の略で、ホームページの操作性やデザイン性のことを指します。具体的にはホームページそのもののデザインやフォント、色などがそれにあたります。

ユーザーにとって必要な情報がどこに書かれているのかが分かりやすいデザインにすることや、重要な情報やユーザーにとって有益な情報が他の内容と比較して目立ちやすいようにフォントや配色を工夫することがUIの充実度を高めるでしょう。

次に、UXについてです。UXとは「ユーザーエクスペリエンス」の略で、製品やサービスを通じて得られる体験のことであり、ホームページにおけるUXは「簡単に問い合わせができた」「すぐに知りたい情報が手に入った」というようなことです。

ユーザーファーストを意識してホームページを作成するには、デザインを熟考する必要があります。以下の記事では、ホームページを作成する際にデザインで注意すべきポイントについて解説していますので、参考にしてください。

あわせて知りたい!ホームページ以外の集客方法3選

この章では、ホームページ以外の集客方法を3つ紹介します。3つの集客方法をホームページと併用することでさらなる集客を見込めるでしょう。ぜひ参考にしてください。

1. ブログ

ホームページだけでなくブログも運用次第で強力な集客の武器となってくれます。ブログはホームページに比べて最新情報を詳しく提供するのに適しています。

たとえば、工事の料金を変更するときや、社名が変わったとき、新事業を発表するときなどにブログ機能を使えば、簡単に情報を発信できます。

ブログのメリットはそれだけではありません。ブログを使って、定期的に最新情報を更新することで、ホームページをより多くの人に見てもらいやすくなるのです。

言い換えると、ホームページを定期的に更新することで、検索したときに、自社のホームページが上位に表示される可能性が高まります。

自社ホームページを上位に表示されるように※対策する方法には、ホームページを定期的に更新する以外にもいくつか存在します。(※SEO対策と言う。)

- キーワード選定

- 量より質を重視したコンテンツ

- ブログ・ホームページのタイトル

以上に挙げたポイントに共通しているのは、自社のホームページを見てもらいたい人に正しい方法にメッセージを伝えることができているかどうかです。

以下の記事では、初心者にもわかりやすくSEO対策について詳しく解説しています。「自社のホームページを見てもらいたい人に正しい方法でアピールして集客につなげたい」という人はぜひ参考にしてみてください。

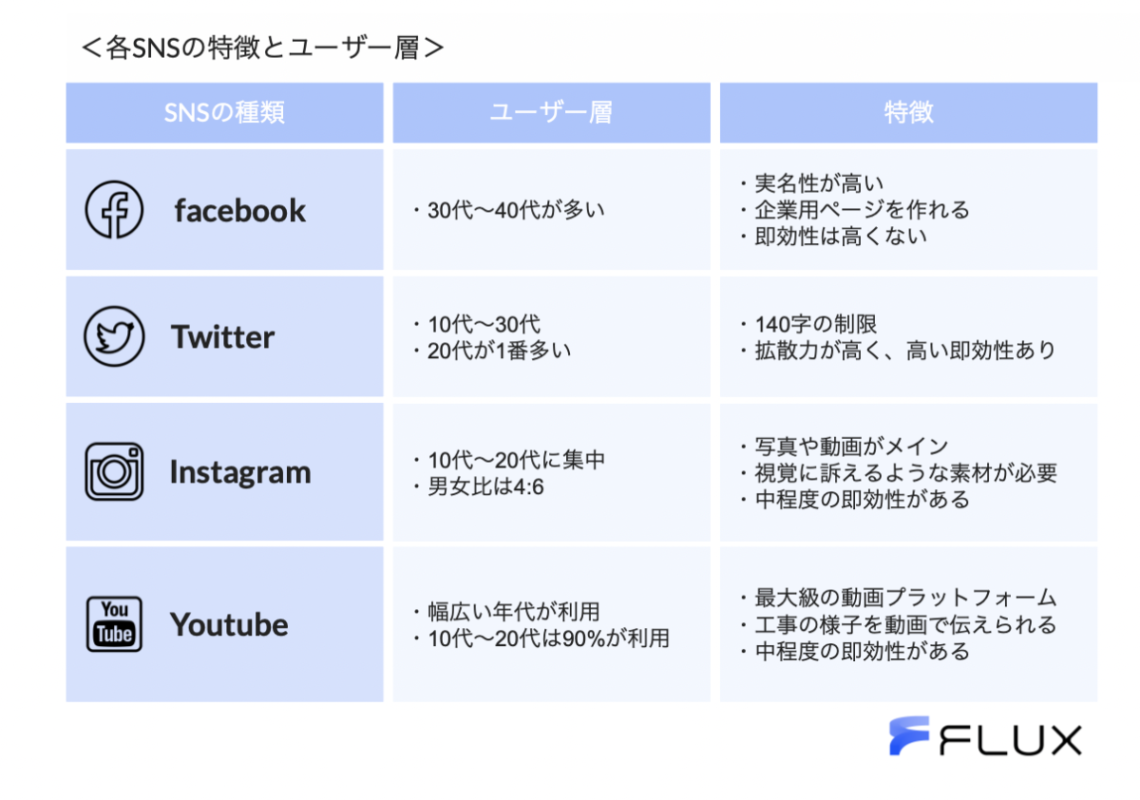

2. SNS

TwitterやFacebook、LINE、InstagramなどのSNSを運用していると、ホームぺージとSNSの間を移動でき、顧客を様々な経路から流入させることができます。

そしてSNSは近年では若年層だけでなく幅広い世代の購買行動に影響を与えていることから、会社の情報発信やブランディングのツールとして活用している建設業者も増えてきています。

SNSで発信する内容はホームページでは伝えられないような社内の雰囲気などを掲載すると良いでしょう。

SNSで定期的に情報を発信していけば、現段階では建設業者を探していなくても、必要になったときに思い出してくれる可能性があり、その意味でSNSは見込み客への潜在的なアプローチができるツールといえるでしょう。

SNSをきっかけにその会社を認知したお客様がホームページから資料請求を行い、そこから受注に至るケースもあるため、ホームページと組み合わせての運用も効果的です。

SNSのメリットとしては、無料で運用できることや最新情報をリアルタイムで届けられること、拡散力の大きさなどが挙げられます。

一方、炎上のリスクがあること、フォロワーを増やすためには魅力的な文章や画像を用いる必要があること、継続的な更新が必要なことなどがデメリットです。

ここからは、数あるSNSとそれぞれの特徴について紹介していきますので、どのSNSを運用するか検討する際の参考にしてください。

また、建設業界のなかでも特にSNS集客に長けている清水建設のSNS活用事例を合わせて掲載していますので、是非ご覧ください。

Instagramは、写真や動画の投稿に特化したSNSです。写真を使って実際の施工事例をアピールするには打ってつけのツールでしょう。

綺麗な写真を撮れるか不安な方でも、Instagramにはあらかじめ画像加工用のエフェクト等が用意されているので、写真を撮った後でも思うように編集することができます。

また、施工事例だけでなく、建設現場を作業員ならではの視点から見た写真を投稿することで、ユーザーの興味を惹くこともできるでしょう。

活用例

Twitterでは、140文字以内の短文と画像、動画などを投稿できます。発信できる情報量が少ないため、伝えたいことを端的にまとめることが大切です。Twitterにはリツイート機能があるため、爆発的な情報拡散を狙えます。

建設業での活用例としては、イベント情報の更新や、ホームページやInstagramなど他のツールを更新した際のお知らせを発信することが挙げられます。また、ニュースリリースや採用情報の投稿にも活用できるでしょう。

活用例

Facebookは、世界中に多くのユーザーを持つSNSです。Facebookには、企業用のページを簡単に作れる機能が搭載されているほか、検索で上位表示されやすい「SEOへの強さ」があります。したがって、Facebookはビジネス向きのSNSだといえるでしょう。

Facebookは実名登録が原則なので、ほかのSNSよりも「信頼感」があります。ビジネスの情報を無料で発信できるため、運用するうえでのハードルが低いことも特徴的です。

ただし、Facebookのユーザーは新鮮な情報を求める傾向があるため、コンテンツをまめに更新する必要があります。

清水建設の場合は、Facebook用にコンテンツを作成して投稿されているので、統一感のある、また更新頻度の高いアカウントになっています。

活用例

YouTube

YouTubeは、世界一の動画投稿サイトです。再生回数に応じて広告料が入る仕組みがあり、うまくいけばプロモーションだけではなく、広告収入を得ることも可能です。

動画を使うと、商品やサービスについて、ユーザーによりわかりやすく説明できます。また、動画を企業のイメージアップやブランディングに利用することも可能です。

ただし、YouTubeでは、投稿ルールが細かく定められているため、それに沿った動画を制作する必要があります。

実際に、清水建設のYouTubeチャンネルでは会社紹介動画や自社のサービス紹介の動画が投稿されています。また、グローバルなSNSであることから、英語の動画を投稿しているのも真似したいポイントのひとつです。

活用例

3. 建設会社紹介サイト

建設業向けのポータルサイトやマッチングサイトも活用しましょう。代表的なサイトとしては、「CAREECON(キャリコン)」「請負市場」「CraftBank(クラフトバンク)」「KIZUNA(キズナ)」「KentemLINK(ケンテムリンク)」「ツクリンク」などが挙げられます。

登録料は無料としているサイトが多いようですが、中には案件の閲覧可能数や登録可能数に制限があるサイトや、オプション機能の使用に料金がかかるサイト、一律で有料としているサイトもあります。今回は例として3つの建設会社紹介サイトを紹介します。

CAREECON

CAREECON(キャリコン)は建設会社同士をマッチングし、現場の人手不足を解消するシェアリングプラットフォームです。職人の方々をスマホ上にてオンラインマッチングすることで、業界の非稼働時間の最適化を実現することを目的としています。従来の紹介だけに頼らずとも、仕事の受発注ができる新しい仕組みを提供しています。

請負市場

請負市場は建設業界の発展と技術向上を目指して人々に安心安全な暮らしを提供することを目的としているマッチングサイトです。請負市場に登録している企業は19,000社以上の事業者さまの中からマッチングすることができます。

CraftBank

クラフトバンク(CraftBank)は案件を建設会社に直接依頼できる建設業界特化型の工事マッチングサイトです。建設会社は、繁忙期・閑散期に左右されず、工事マッチングを通じて安定的な事業成長をすることができます。20,000社以上の会社が建設事業を受発注しています。

会社紹介サイトのメリットは、広告掲載までのスピードが速い点や、ホームページと違って制作コストがかからない点です。

また、サイトによってはすべての登録企業に対して第三者機関の与信チェックが行われるため、そこに名前が掲載されているだけで、見込み顧客からの信頼が得られるといったメリットもあります。

ただ、掲載数が多いほど競合も多くなり、他社と並列での掲載となるため、費用をかけても受注に結びつかないこともあります。自社の強みを押し出した自由度の高い設計を希望する場合には、ホームページの方が適しているといえるでしょう。

以下の記事では建設業の集客対象やリスティング広告など集客方法も紹介されています。詳しく知りたい方は、あわせてご覧ください。

まとめ

いかがでしたか。本記事では、建設業のホームページが必要な理由、おすすめ建設業のホームページ制作会社やNGポイントなどについて解説しました。

「形だけでもいいからホームページを作ろうかな…」という考えだと、集客や信頼感の獲得、採用など叶えたい目的を達成することができないだけではなく、逆にマイナスな印象をユーザーにもたれてしまう可能性があります。

そのため、他社事例を参考に制作したいホームページのイメージを膨らませたり、自社の強みを洗い出して掲載すべき内容を十分に検討しましょう。

この記事が、少しでも理想のホームページ制作の参考になれば幸いです。上記を踏まえて、「プロの手助けが欲しい」という方は、ぜひ弊社にご相談ください。